不動産クラウドファンディングは、少額から始められ、管理の手間も少ないことから、初心者にも人気の高い投資方法です。しかし実際には、「思ったよりリターンが出なかった」「分配金の遅延があった」といった不満の声も存在します。

こうした失敗の背景には、リスクの見落としや、事業者選びの甘さがあるケースが少なくありません。

「投資で失敗したくない」と願うなら、事前に正しい知識を持ち、信頼できるサービスを見極めることが重要です。

本記事では、実際の失敗事例を紹介しながら、不動産クラウドファンディングでなぜトラブルが起きるのかを解説。さらに、リスクを回避するためのチェックポイントや、安全性の高い事業者を選ぶための基準についても詳しくお伝えします。

不動産クラウドファンディングで「後悔した」人が失敗した具体的な理由

代表的な5つの失敗事例とその共通点

失敗を防ぐためのリスク回避のポイント

信頼できる不動産クラウドファンディング事業者の選び方

不動産クラウドファンディングの失敗事例は?リスクを知って回避しよう

不動産クラウドファンディングは、少額から投資できる手軽さや、不動産投資特有の安定したリターンが期待できる点から、多くの投資家に注目されています。しかし、すべての投資家が満足しているわけではなく、「期待した収益が得られなかった」「リスクを考慮しなかったため不安が大きかった」など、投資後に後悔するケースもあります。

では、実際に投資を行った人はどのような理由で「失敗した」と感じているのでしょうか? アンケート結果を基に、投資家のリアルな声を見ていきましょう。

【アンケート結果】投資家のリアルな声を公開!

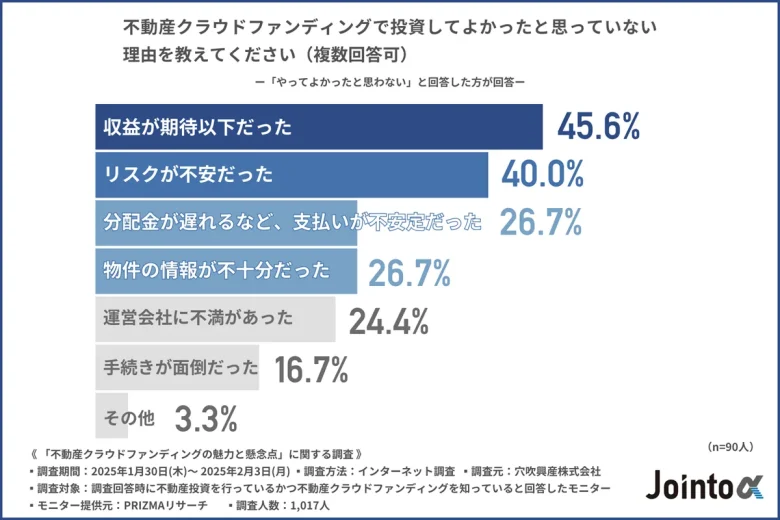

今回、「不動産クラウドファンディングの魅力と懸念点」に関する調査(2025年1月30日~2月3日、穴吹興産株式会社調査)を実施し、1,017人の投資家からリアルな声を集めました。

その結果、約9割の投資家が不動産クラウドファンディングを「やってよかった」と回答している一方で、約12.4%の投資家が「やってよかったと思わない」と感じています。

では、投資家が「失敗した」と感じる理由とは何なのでしょうか?

「失敗した」と答えた人の理由ランキング

不動産クラウドファンディングを「やってよかったと思わない」と回答した投資家に、その理由を聞いたところ、以下の結果となりました。

不動産クラウドファンディングで「失敗した」と感じた理由ランキング(複数回答可)

・収益が期待以下だった(45.6%)

・リスクが不安だった(40.0%)

・分配金が遅れるなど、支払いが不安定だった(26.7%)

・物件の情報が不十分だった(26.7%)

・運営会社に不満があった(24.4%)

・手続きが面倒だった(16.7%)

最も多かった理由は「収益が期待以下だった」(45.6%)で、失敗したと感じている人の半数近くが「思っていたより儲からなかった」と感じていることが分かりました。

また、「リスクが不安だった」(40.0%)という回答も多く、投資前にリスクをしっかり理解しないまま投資を始めたことで、不安を感じるケースがあることがうかがえます。

「分配金の遅延」「物件情報の不透明さ」「運営会社への不満」も、投資家が不安を感じる要因として挙げられています。

よくある失敗のパターンと共通点を分析

上記のアンケート結果を踏まえ、不動産クラウドファンディングで失敗したと感じる投資家に多い共通点がみつかりました。

「収益が期待以下だった(45.6%)」「リスクが不安だった(40.0%)」と感じる投資家は、投資前に十分なリスク分析を行わず、高利回り案件に魅力を感じて投資した可能性が高いです。不動産クラウドファンディングは元本保証がないため、事業者の信頼性や投資案件の収益性、リスク管理の仕組みを十分に調査しないと、期待通りの収益を得られないことがあります。

「物件の情報が不十分だった(26.7%)」「運営会社に不満があった(24.4%)」という投資家は、事業者の財務基盤や運営実績、過去のトラブル事例などを事前に確認しなかった可能性があります。事業者によっては、分配金遅延や運営の不透明さが問題になることもあるため、信頼できる事業者を選ぶことが成功のカギとなります。

「分配金が遅れるなど、支払いが不安定だった(26.7%)」と感じた投資家は、分配金の遅延リスクを考慮せずに投資を行った可能性があります。不動産クラウドファンディングでは、物件の稼働率や売却時期の遅れなどによって分配金の支払いが遅れるケースがあります。そのため、投資資金を流動性の高い資産と組み合わせるなど、資金計画を適切に立てることが重要です。

不動産クラウドファンディングの失敗事例5選

ここからは、実際に不動産クラウドファンディングで失敗した投資家のケースを紹介します。投資を始める前に、これらの事例を知っておくことで、リスクを回避しやすくなります。

失敗事例①「収益が期待以下だった…高利回りの落とし穴」

不動産クラウドファンディングの案件には「高利回り」をうたうものも多く、それが投資家にとって大きな魅力となっています。しかし、実際に投資してみると、「思ったほど収益が得られなかった」と感じるケースがあります。

失敗の背景

ある投資家は、表面利回り7%の案件に魅力を感じ、十分なリスク分析をせずに投資しました。しかし、運用終了時には想定していたほどの収益が得られず、実際の利回りは大幅に低下してしまいました。

なぜ失敗したの?(失敗の原因)

・高利回り案件にはそれ相応のリスクが伴うことを見落としていた。

・物件の運営コストや市場変動の影響を十分に考慮していなかった。

表面利回りだけでなく、経費やリスクを加味した「実質利回り」を確認する。

事業者がどのようなリスク管理をしているかを事前に確かめる。

失敗事例②「分配金が遅れ、資金が拘束された」

不動産クラウドファンディングでは、分配金の支払いが予定通り行われないリスクもあります。運用期間中に分配が遅れると、資金が長期間拘束されることになり、投資家の資金計画に影響を与えます。

失敗の背景

ある投資家は、安定した分配金を期待して投資しましたが、物件の稼働率が低下した影響で分配金が遅延しました。予定していた現金収入が得られず、資金繰りに困る結果となりました。

なぜ失敗したの?(失敗の原因)

・事業者の財務状況や過去の分配実績を確認せずに投資してしまった。

・分配金遅延の可能性を考慮せず、短期的な資金計画を立てていた。

事業者の信頼性を確認し、過去の運用実績や配当遅延・元本割れの有無をチェックする。

分配遅延のリスクを理解し、無理のない資金計画を立てる。

失敗事例③「事業者が倒産し、投資金が戻らない」

不動産クラウドファンディングの事業者も企業である以上、経営破綻のリスクが伴います。事業者が倒産すると、投資した資金が回収困難になる可能性があります。

失敗の背景

ある投資家は、知名度の低い事業者の案件に投資しました。最初のうちは順調に運用されていましたが、事業者の経営が悪化し、最終的には倒産。投資資金の大部分を失うことになりました。

なぜ失敗したの?(失敗の原因)

・事業者の経営基盤や財務状況を事前に調査しなかった。

・倒産リスクを軽視し、資産を1つの案件に集中させていた。

運営会社の財務状況や信頼性を事前に確認する。

複数の案件に分散投資し、リスクを低減する。

失敗事例④「短期案件に投資したが、途中で資金が必要に!」

短期運用の案件は流動性が高いと考えがちですが、実際には運用期間中は資金を引き出せないことがほとんどです。

失敗の背景

ある投資家は、短期運用の案件に投資しましたが、予想外の出費が発生し、急遽資金が必要になりました。しかし、契約上中途解約ができず、資金を引き出せない状況に陥りました。

なぜ失敗したの?(失敗の原因)

・短期案件でも中途解約ができないことを理解していなかった。

・投資と生活資金のバランスを考慮していなかった。

短期案件であっても基本的に不動産クラウドファンディングは途中解約ができないことを確認しておく。

余裕資金で投資し、急な資金需要に備える。

失敗事例⑤「確定申告のことを知らず、手続きが面倒に…」

不動産クラウドファンディングの分配金は雑所得に分類され、確定申告が必要な場合があります。税制を理解せずに投資すると、思わぬ手間が発生することになります。

失敗の背景

ある投資家は、手軽に投資できる点に魅力を感じましたが、分配金が課税対象となることを知らず、確定申告の手続きを怠ってしまいました。結果として、追加の税金を支払うことになり、思わぬ負担を強いられました。

なぜ失敗したの?(失敗の原因)

・投資前に税制や確定申告の必要性を調べなかった。

・税金の計算方法や申告期限を把握していなかった。

分配金の税制を事前に確認し、確定申告が必要かを確認する。

税理士等の専門家に相談をする。

失敗を回避するために!安全な不動産クラウドファンディング事業者の選び方

不動産クラウドファンディングは魅力的な投資手法ですが、事業者の選び方を誤ると、分配金遅延や元本割れ、最悪の場合、事業者の倒産による投資資金の損失などのリスクが発生します。そのため、投資を検討する際には、信頼できる事業者を見極めることが非常に重要です。ここでは、安全な不動産クラウドファンディング事業者を選ぶための具体的なポイントを解説します。

事業者の「財務基盤・実績・透明性」を確認する

不動産クラウドファンディング事業者の財務基盤は、投資の安全性に直結します。財務基盤が弱い事業者の場合、運営が不安定になり、分配金の遅延や最悪の場合、倒産のリスクが高まる可能性があります。

【チェックポイント】

・事業者の財務状況や運営会社の事業内容を公式サイトで確認できるかどうか。

・過去に分配金遅延やトラブルが発生していないか。

優先劣後出資制度の有無を確認する

不動産クラウドファンディングでは、優先劣後出資制度を採用している事業者を選ぶことで、元本割れのリスクを軽減 できます。

優先劣後出資制度ってなに?

優先劣後出資制度とは、出資者が元本を取り戻せないほど損をしてしまう、いわゆる元本割れのリスク負担を、投資家と事業者で切り分ける制度です。万が一損失が出た場合、事業者側の劣後出資者が先に負担されるため、一般の投資家(優先出資者)の元本が守られる仕組みになっています。

【チェックポイント】

・劣後出資割合が高い案件(20%以上)を選ぶと、投資家のリスクが軽減される。

・公式サイトやファンド募集ページで、優先劣後の割合が明示されているかを確認する。

情報開示が充実しているか?公式サイトの確認ポイント

安全な投資を行うためには、事業者がどれだけ情報開示をしているかが重要です。事業者の信頼性を確認するために、投資家に対して十分な情報を提供しているかをチェックしましょう。

【チェックポイント】

・運用する不動産の詳細(所在地、築年数、賃貸状況)が開示されているか。

・過去の運用実績や分配履歴を公開しているか。

・リスクに関する説明が丁寧にされているか。

情報開示が不十分な事業者は、投資リスクの説明を避けている可能性があり、注意が必要です。

利回りだけで選ばない!運用期間や物件の種類を検討する

利回りの高さは重要な要素ですが、それだけで事業者や案件を選ぶのは危険です。運用期間や投資対象の不動産の種類も慎重に検討することが、安全な投資につながります。

【チェックポイント】

・短期運用・長期運用のどちらが自分に合っているかを判断する。

・投資対象がオフィス、商業施設、マンションなど、アセットタイプが自分のリスク許容度に合っているかを確認する。

・ 空室リスクや賃貸契約の安定性について情報が開示されているかを確かめる。

たとえば、商業施設やホテルは景気変動の影響を受けやすいため、安定した収益を求める場合は、賃貸契約が長期間固定されている住宅系案件を選ぶのも一つの戦略です。

過去のトラブル事例や評判を確認する

事業者の安全性を判断するには、過去にどのようなトラブルが発生したかを調査することも大切です。

【チェックポイント】

・金融庁の登録を受けた事業者であるかを確認(無登録業者はリスクが高い)。

・不特法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可・登録を得ているかを確認。

・ 過去に元本割れや配当遅延がなかったか調査。

・ 口コミや投資家の評判をチェックし、悪評が多い事業者を避ける。

投資家のブログや掲示板、SNSで実際の経験談をチェックするのも有効です。

物件が特定できる具体的な情報が開示されている。

資金の用途や収支の内訳が明確に開示されている。

定期的に運用状況の報告があり、進捗が確認できる仕組みが整っている。

過去のプロジェクトにおける実績(元本割れや配当遅延などがないか)

優先出資制度が採用されている。

Jointo αなら安心?失敗リスクを軽減するポイント

不動産クラウドファンディングを選ぶ際、事業者の信頼性やリスク管理の仕組みを確認することは重要です。Jointo α(ジョイントアルファ)は、運営会社の安定性、過去の実績、優先劣後方式の採用、透明性の高い情報開示など、多くの投資家にとって安心できるポイントを備えています。

ここでは、Jointo αがどのようにして投資リスクを軽減し、投資家にとって魅力的な選択肢となるのかを解説します。

運営会社「穴吹興産グループ」の安定性

Jointo αを運営する穴吹興産株式会社は、長年にわたり不動産業界で実績を積んできた企業です。穴吹興産グループは、マンション開発、管理、不動産売買、リフォーム、介護事業など幅広い分野で事業を展開しており、安定した経営基盤を持っています。

・東証スタンダード上場企業であり、財務基盤が安定している。

・全国規模で不動産開発・管理を行っている実績がある。

・60年以上の業歴を持ち、不動産業界で確固たる地位を築いている。

・マンション管理の専門知識を活かした運営が可能。

不動産業界で豊富な実績をもつ穴吹興産株式会社が運営しているため、経営の透明性や信頼性が高く投資初心者の方でも安心して投資できるのではないでしょうか。

過去の実績とファンドの特徴

Jointo αでは、投資家に安定したリターンを提供するために、慎重に選定されたファンドを運用しています。過去のファンドを振り返ると、比較的低リスクな物件が中心となっており、投資家の資産保全を重視した設計がなされています。

- 【過去のファンドの特徴】

-

マンションを中心とした投資案件

住宅系の物件は景気変動の影響を受けにくく、安定した収益が期待できる。利回りは約3~5%

高すぎる利回りを設定せず、リスクを抑えた堅実な運用を実施。元本割れ・配当遅延なし

これまでの運用で投資家の元本が毀損したケースはなく、リスク管理が徹底されている。配当原資がインカムゲイン

毎月の家賃収入を配当原資とすることで、安定した収益が期待できる。立地や資産価値を考慮した物件選定

全国の優良物件の中から、収益性・安定性を兼ね備えた物件を選定。10万円からの少額投資が可能

初心者でも資金を分散しながら投資できる。

優先劣後出資制度により投資家のリスクを抑える

不動産クラウドファンディングにおいて、優先劣後制度は投資家の元本を守るための重要な仕組みです。Jointo αでは、すべてのファンドでこの制度を採用し、投資家のリスク低減を図っています。

Jointo αでは劣後出資比率を10~30%程度に設定し、より慎重な運用を行っています。この仕組みにより、投資家が安心して投資できる環境を整え、元本割れリスクの軽減に努めています。

優先劣後方式を導入することで、Jointo αは投資家にとって安全性の高い投資環境を提供しています。ただし、劣後出資率が高くなるほど投資家の元本保全の余地は広がりますが、その分投資枠が限られるため、競争率が高まる点には留意が必要です。

透明性の高い情報開示で投資判断をサポート

Jointo αでは、投資家が適切な判断を行えるよう、情報開示の透明性を徹底しています。不動産クラウドファンディングにおいて、十分な情報が開示されていない事業者は、投資家にとってリスクが高いため、事前にどれだけの情報が提供されているかを確認することが重要です。

Jointo αの情報開示ポイント

運用物件が特定できる具体的な情報の公開

資金の用途や収支の内訳を明確に公開

想定されるリスクに対する説明を丁寧に提供

投資家に対する定期的な運用状況の報告

過去のプロジェクトにおける実績を開示(元本割れや配当遅延などがないか)

最新の投資案件情報を随時更新・事業者も自社資金を投じているため、慎重な運用が期待できる

このように、Jointo αでは投資家が安心して投資判断を行えるよう、情報開示の徹底を図っている ため、初心者から経験者まで幅広い層に支持されています。

安全に始めよう!不動産クラウドファンディング!

不動産クラウドファンディングは、手軽に始められる投資手法として注目を集めています。しかし、投資にはリスクが伴い、「収益が期待以下だった」「分配金の遅延」「事業者の倒産」「途中解約できない」「税制の理解不足」 などのトラブルに直面するケースもあります。

本記事では、実際に不動産クラウドファンディングで失敗したと感じる投資家の声や、具体的な失敗事例を紹介し、その要因を詳しく分析しました。その結果、事前の情報収集、リスク管理、信頼できる事業者の選定が成功のカギ であることがわかりました。

- ①事業者の信頼性を確認する

-

・財務基盤が安定し、透明性の高い情報開示を行っているかチェック。

・金融庁や国土交通大臣または都道府県知事の許可・登録を受けた事業者かどうかを確認。 - ②投資案件の詳細を十分に理解する

-

・運用期間やファンドの詳細を把握し、資金拘束のリスクを考慮。

・高利回り案件に飛びつかず、実質利回りやリスクバランスを確認。 - ③優先劣後方式を活用し、リスクを軽減する

-

・投資家の元本を守る仕組みがあるかを確認し、劣後出資比率まで記載があるか確認

- ④分散投資を行い、リスクヘッジを図る

-

・1つの案件に資金を集中させず、複数のファンドに分散。

・物件の種類(住宅・オフィス・商業施設)を分け、リスクを低減。 - ⑤税制を理解し、確定申告が必要か確認する

-

・投資による収益を正確に把握し、税金を考慮した上で投資計画を立てる

・必要に応じて税理士等の専門家に相談する

数多くの不動産クラウドファンディング事業者が存在しますが、事業者の選び方次第で投資リスクは大きく異なります。

本記事で紹介したJointo α(ジョイントアルファ) は、東証スタンダード上場企業である穴吹興産株式会社が運営することによる安定性があり、全国から厳選された優良物件を多く扱っています。また、情報開示の透明性が高く、運用される物件は住宅系(マンション)を中心とした、比較的低リスクな案件が多い点も特徴です。これらの要素により、Jointo αは初心者から経験者まで幅広い投資家にとって、安心して投資できる選択肢となっています。

「不動産クラウドファンディングを始めてみたいけれど、どの事業者を選べばいいかわからない…」という方は、まずは無料会員登録 をして、実際の案件情報を確認することをおすすめします。

安全に資産運用を行うために、事業者の信頼性を見極め、分散投資を意識し、確実なリスク管理を行うことが成功への第一歩です。 ぜひ、この記事を参考に、不動産クラウドファンディングでの安定した資産運用を実現してください!

よくある質問|専門家がわかりやすく回答

【監修】

穴吹興産株式会社 不動産ソリューション事業部

アセットマネジメントグループ課長 穴吹 章彦

【資格】

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

【経歴】

ソリューション事業部の業務に7年従事し、投資用不動産のアセットマネジメント業務を経験。現在は不動産特定共同事業におけるファンドの組成業務に従事し、投資家との契約業務全般を担当。不動産クラウドファンディングの仕組みや専門用語を解説しながら、情報発信を行っている。