「不動産クラウドファンディングは本当に安全なの?」そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。実は、多くの不動産クラウドファンディングでは、投資家のリスクを軽減するために「優先劣後出資制度」という仕組みが採用されています。この制度を理解することで、不動産クラウドファンディングにおけるリスクを正しく理解し、より安心して投資を検討できるようになります。

本記事では、優先劣後出資の基本的な仕組みから、投資家にとってのメリット・デメリットまで、初心者にもわかりやすく解説しますのでぜひ最後までご覧ください。

・優先劣後出資制度の仕組み

・優先劣後出資制度が導入されることによる、投資家のメリット・デメリット

優先劣後出資制度とは?

「優先劣後出資制度」とは、出資者が元本を取り戻せないほど損をしてしまう、いわゆる元本割れのリスク負担を、投資家と事業者で切り分ける制度です。

優先劣後出資制度の仕組み

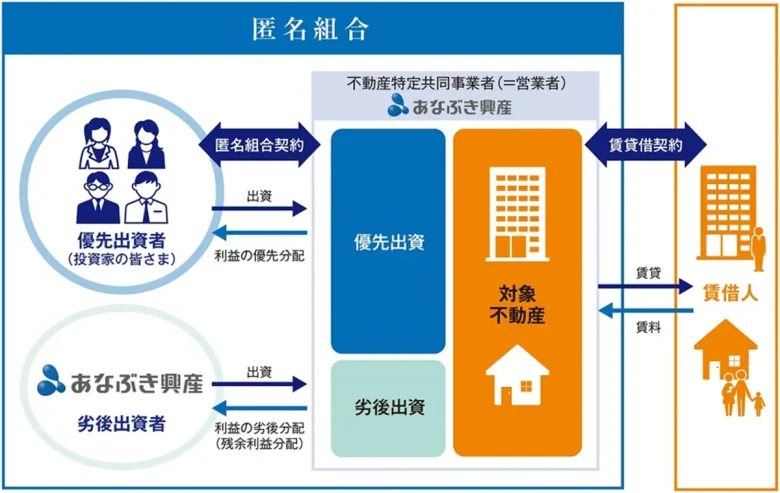

優先劣後出資制度では、案件に投資家だけでなく事業者も出資を行います。投資家側は「優先出資者」という扱い、不動産クラウドファンディングを運営する事業者側は「劣後出資者」という扱いになります。ここでいう「優先」「劣後」は、守られる順番と考えるとよいでしょう。

利益分配と損失負担の流れ

不動産クラウドファンディングで損失が出た場合

まずは、事業者側の「劣後出資者」が先に損失分を負担します。それでも損失を補うことができない場合には、投資家側の「優先出資者」の出資金で補います。

不動産クラウドファンディングで利益が出た場合

投資家側の「優先出資者」へ優先して利益を分配します。

つまり、優先劣後出資制度が採用されていないファンドと比較すると、多少の運用損失が発生した場合でも出資者側に「元本プラスアルファ」の償還がなされる可能性が高く、元本割れのリスクは低いといえます。

一般的な出資割合

不動産クラウドファンディングにおける優先劣後出資の割合は10~30%に設定されることが一般的です。この割合はファンドごとに異なり、劣後出資割合が高いほど、投資家の安全性は高まると考えられます。

例えば、劣後出資割合が 20% の場合、ファンドが20%以内の損失を被っても、投資家の元本には影響が出ません。逆に、劣後出資割合が 10% だと、損失が10%を超えると優先出資者も損失を被る可能性があるため、リスクがやや高くなります。

どうして劣後出資の割合が変わるの?

物件のリスクや市場環境が劣後出資割合を決める大きな要因の一つです。不動産市場は物件の立地や種類によって価格変動のリスクが異なります。例えば、新築の開発案件や再生物件など、価格が変動しやすいファンドでは、事業者が投資家のリスクを軽減するために、劣後出資割合を高めることがあります。逆に、安定した賃料収入が見込めるオフィスビルやマンションのファンドでは、劣後出資割合が低めに設定されることが一般的です。また、事業者の資金状況も劣後出資割合に影響することもあります。

投資を検討する際には、優先劣後出資の有無だけでなく、劣後出資比率も確認するようにしましょう。

優先劣後出資制度のメリット

例えば、優先出資90%、劣後出資10%の案件では、不動産価格下落などによる損失が出た場合でも、約10%までの下落であれば、優先出資者(投資家)の元金には影響がありません。

劣後出資の比率が多いほど、カバーしてくれる範囲や額も大きくなります。そのため、投資家の元本割れリスクは低くなるのです。

ただし、必ずしも事業者がすべての損失を負担するわけではありません。あくまでも優先劣後の関係であり、損失が事業者の出資分を超えた場合、超えた分については投資家の負担となります。

優先劣後出資制度のデメリット

例えば、優先出資70%、劣後出資30%の案件では、募集金額10,000万円だとすると優先出資の投資可能額は7,000万円までとなります。劣後出資の割合が高めに設定されている商品ほど、投資枠は少なくなってしまいます。また、人気のある案件であれば、申込が集中してしまい、販売開始からすぐに募集が終了してしまうこともあります。

積極的に投資を行っていきたい方にとっては、デメリットに感じるのではないでしょうか。

※出資総額に対する優先劣後出資の割合は、事業者や商品によって様々です。

事業者が優先劣後出資制度を導入する理由

投資家側のメリットが多いように感じる優先劣後出資制度ですが、事業者側はなぜこの制度を導入するのでしょうか。

不動産クラウドファンディングで優先劣後方式を導入している一番の理由としては、投資家からの出資金を集めやすくなるからです。

不動産クラウドファンディングは、元本保証がない投資形態であるため、投資家としては「このファンドはどれくらい安全なのか」「リスクはどの程度あるのか」が気になるポイントではないでしょうか。そこで、多くの事業者が投資家の安心感を高めるために導入しているのが優先劣後出資制度です。

この制度があることで、万が一の損失が発生した際には、まず事業者自身が劣後出資分を負担し、投資家(優先出資者)の元本を守る仕組みになっています。つまり、事業者も自らリスクを負うことで、「このファンドは慎重に運用されている」「事業者も責任を持って投資している」という安心感を投資家に与えることができます。

また、不動産クラウドファンディング市場はまだ成長途中であり、投資家にとって馴染みのある投資手法とは言えません。こうした状況の中で、多くの投資家に参加してもらうためには、「できるだけリスクを抑えた投資環境を提供すること」が重要になります。そのため、事業者が劣後出資をすることで投資家の負担を軽減し、より安心して投資を始められる仕組みを整えているのです。

このように、投資家側と事業者側の双方にとってメリットがあるのがこの「優先劣後出資制度」です。

投資家を守る「優先劣後出資制度」

不動産クラウドファンディングは、銀行預金や国債とは異なり元本保証がない投資形態です。そのため、投資である以上どんなにリスクの低いファンドであっても、元本割れを完全に避けることはできません。しかし、万が一の損失が発生した際も、まずは劣後出資者(事業者)が損失を負担するため、優先出資者である投資家の元本が守られる仕組みになっています。 この制度により、配当による収益だけでなく、投資元本の安全性をできる限り高めることが可能になります。

もちろん、劣後出資割合が高ければ高いほど投資家のリスクは抑えられますが、事業者によってはこの割合に差があるため、ファンドを選ぶ際には、単なる利回りの高さだけでなく、劣後出資の割合やリスクの低減効果にも注目することが重要です。特に、資産を守りながら運用したいと考える投資家にとっては、優先劣後方式を採用しているファンドを選ぶことで、より安心して資産運用を行うことができます。

そのため、不動産クラウドファンディングに投資を検討する際は、利回りや物件概要、運営会社の運用実績と一緒に、優先劣後出資制度の有無を必ずチェックしましょう。劣後出資の割合や仕組みを理解し、慎重に投資判断をすることで、より安全に資産を運用できる可能性が高まります。元本割れのリスクを抑えながら、不動産クラウドファンディングの魅力を最大限に活かすために、優先劣後出資制度を上手に活用していきましょう。

初心者にもおすすめ「Jointo α」

「Jointo α」は、東証スタンダード上場企業であるあなぶき興産株式会社が運営する不動産クラウドファンディングです。

これまで募集されたファンドでは、優先劣後出資制度を採用しており、投資家の元本割れリスクを軽減する仕組みが整っています。実際、これまで一度も元本割れ・配当遅延がなく、企業としての信頼性・安定性も十分です。

また、投資リピーター率も82%(※2023年5月~2024年8月末時点に募集を開始したファンドの投資実績より)と、投資家の皆様から高い評価をいただいております。

不動産クラウドファンディングは少額から始められるため、大きな資金を用意する必要はありません。資産形成が必要な時期や、インフレ・円安対策が求められる現代の経済環境でも、Jointo αは有効な選択肢ではないでしょうか。

これまで取り扱ってきた商品の詳細はホームページから確認できます。また、会員登録は無料になっておりますので、最新情報を見逃したくないという方はぜひご登録ください。

穴吹興産株式会社 不動産ソリューション事業部

アセットマネジメントグループ課長 穴吹 章彦

【資格】

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

【経歴】

ソリューション事業部の業務に7年従事し、投資用不動産のアセットマネジメント業務を経験。現在は不動産特定共同事業におけるファンドの組成業務に従事し、投資家との契約業務全般を担当。不動産クラウドファンディングの仕組みや専門用語を解説しながら、情報発信を行っている。